La sangre del teatro · 15 de diciembre de 2016

No se oye nada. La función ha terminado, el público se ha ido y los demás se han retirado a sus quehaceres. Estoy en el María Guerrero, nombre que lleva desde un año importante, 1931. Pero, antes de pasar a esa fecha, apunten la siguiente: 7 de julio de 1936, a punto de que empezara «nuestra segunda guerra de independencia», como la llamaba Antonio Machado. Aquel día, y también para este lugar, se aprobó la fundación del Teatro Nacional de España, por decreto del Gobierno de la República y corazón de Max Aub. El María Guerrero se cerró después, y sus corredores se sumieron en un silencio muy distinto, aunque la representación continuaba.

Por extraño que parezca, el teatro del Madrid asediado no tenía ni Madrid ni más asedio que su propio atraso. La gente moría por defender la ciudad; caían cientos, miles, decenas de miles, y las salas seguían a lo suyo, de espaldas a la tragedia de la mayoría o, peor aún, coqueteando con los socios del III Reich. Era como si las artes escénicas se hubieran enquistado un poco más tras el asesinato de Federico García Lorca y el fallecimiento de nuestro mejor dramaturgo, con permiso de Lope de Vega y Calderón: Ramón María del Valle-Inclán. Pero eso cambió en 1937, cuando el nuevo Gobierno del doctor Juan Negrín creó el Consejo Central de Teatro, bajo presidencia del pintor y muralista Josep Renau y vicepresidencias del ya citado Antonio Machado y de María Teresa León, alma mater de lo que iba a suceder. Fue ella, con sus Guerrillas del Teatro y su Teatro de Arte y Propaganda quien consiguió que la escena de la capital volviera a ser vanguardia y expresión de su tiempo, es decir, quien reanimara el impulso del 14 de abril y expandiera el alcance de la mayor República, la de las letras.

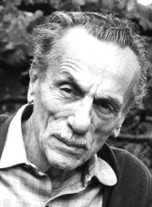

Mientras León, Machado y otros muchos combatían en el frente cultural, la Alemania de Hitler dirigía la destrucción de la II República con el apoyo de la Italia de Mussolini, que enviaba ejércitos enteros para aplastar la resistencia de un país prácticamente solo. Sin embargo, aquella Italia también tenía sus resistentes. Algunos cruzaban el Mediterráneo occidental para luchar aquí contra sus propios compatriotas y, al igual que aquí, algunos disparaban la larga y luminosa tradición de ese mismo Mediterráneo contra la tiranía. Entre los segundos, destacaba un hombre que escribía en un idioma prohibido, el napolitano; se llamaba Eduardo de Filippo y era «el mejor actor del mundo», en palabras de Orson Welles. Si se mira debajo de Rosellini, aparece él; si se busca detrás de Pasolini y de Fellini, aparece él. Había nacido para el teatro. Había crecido en el teatro. Tenía tanta mano para el teatro que podía horadar las bases del poder sin mencionarlo en ningún momento, como hizo en 1931 con la obra que explica mi presencia en este lugar, Navidad en casa de los Cupiello.

Nápoles, pobreza, una familia; Madrid, pobreza, una familia. Habrá quien diga que no es gran cosa, pero será porque no entiende que las grandes cosas —y, por supuesto, las grandes obras políticas— no nacen de los conceptos, sino de las vicisitudes de nuestra sangre, que es hija de una época, de una clase social, de unas circunstancias determinadas. Sin la sangre, no hay arte ni revolución posible. De Filippo lo sabía tan bien como Valle-Inclán o Bertolt Brecht y, estando sometido a las restricciones imaginables de una dictadura, la escondió en un envase de aspecto sainetero para engañar al fascismo. Cuando los pobres tienen una guillotina, son el enemigo a batir; cuando no la tienen, son sólo escoria, parásitos sociales de los barrios bajos, gente inculta a lo Arniches que causa carcajadas con sus argucias y pillajes, pero nada más. Lo he oído un par de veces a la salida del teatro, y lo he leído un par de veces en la prensa de la reacción. Mussolini también lo encontraba jocoso, y no vio las intenciones de aquel napolitano que llegó a ser senador comunista y a recibir el máximo galardón literario de la URSS.

Estoy seguro de que, si De Filippo viviera hoy y llegara a estos corredores del María Guerrero, no sería menos crítico con la cultura actual que María Teresa León ante el «gato por liebre» del Madrid de 1936. Como ella, querría representar el presente, devolver el teatro a la sociedad y que la calle volviera a los escenarios en fondo y forma, con su lenguaje, su humor, sus acentos, sus caras, sus problemas, todo lo que la élite excluye. Nosotros, el equipo de Navidad en casa de los Cupiello, nos hemos limitado a cumplir lo que está escrito en la vida, la obra y los deseos de un gran autor. Un país es su pueblo o no es nada; es su tragicomedia o no es nada; ni siquiera el silencio que se romperá dentro de unos segundos, cuando cruce la puerta.

Madrid, diciembre.

«Navidad en Casa de los Cupiello». Ficha técnica:

Texto: Eduardo de Filippo.

Versión: Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez.

Dirección: Aitana Galán.

— Jesús Gómez Gutiérrez